2025年4月 安全運転アドバイス

自転車は日常生活に欠かせない便利な乗り物として、子どもから高齢者まで幅広い年齢層で利用されていますが、その一方で自転車の関わる交通事故も多く発生しています。そこで今回は、年齢層別にみた自転車の交通事故発生状況や違反行為の特徴と自転車との事故防止のポイントについてまとめてみました。

自転車事故の特徴

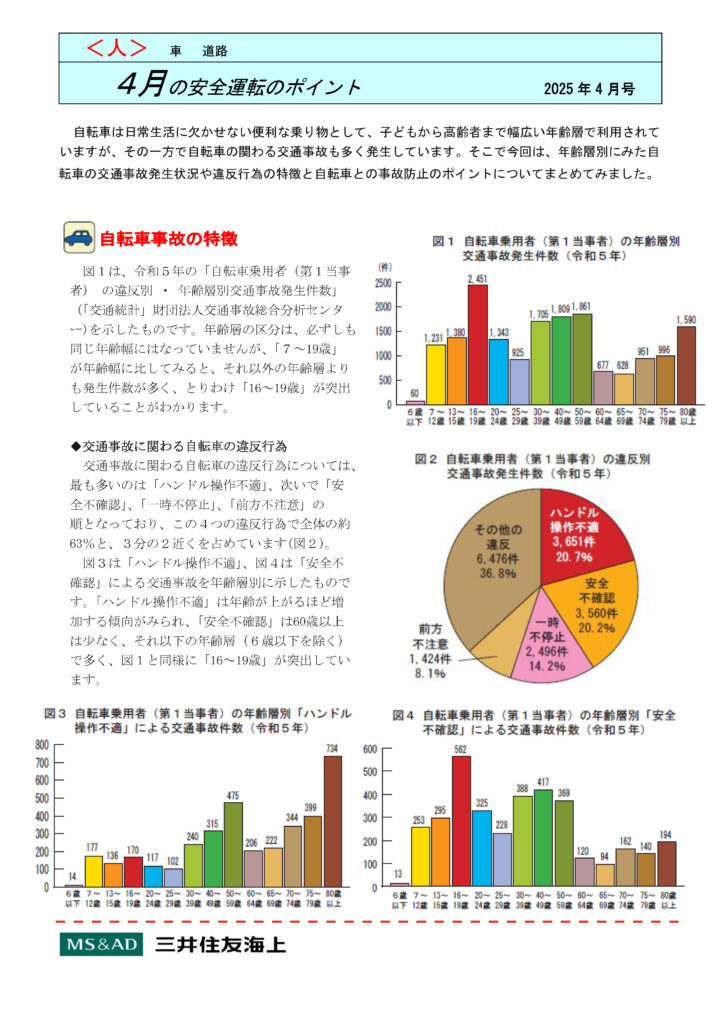

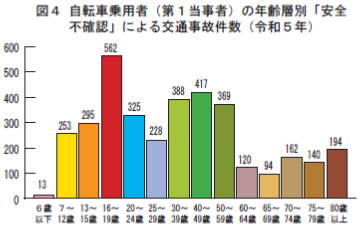

図1は、令和5年の「自転車乗用者(第1当事者)の違反別・年齢層別交通事故発生件数」(「交通統計」財団法人交通事故総合分析センター)を示したものです。年齢層の区分は、必ずしも同じ年齢幅にはなっていませんが、「7~19歳」が年齢幅に比してみると、それ以外の年齢層よりも発生件数が多く、とりわけ「16~19歳」が突出していることがわかります。

交通事故に関わる自転車の違反行為

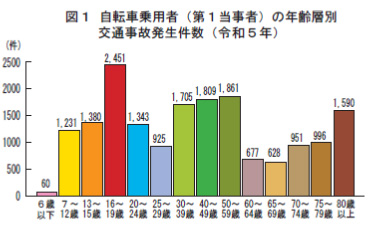

交通事故に関わる自転車の違反行為については、最も多いのは「ハンドル操作不適」、次いで「安全不確認」、「一時不停止」、「前方不注意」の順となっており、この4つの違反行為で全体の約63%と、3分の2近くを占めています(図2)。

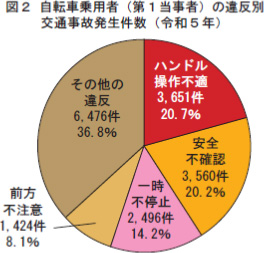

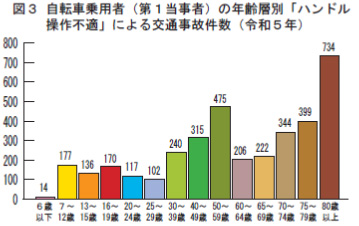

図3は「ハンドル操作不適」、図4は「安全不確認」による交通事故を年齢層別に示したものです。「ハンドル操作不適」は年齢が上がるほど増加する傾向がみられ、「安全不確認」は60歳以上は少なく、それ以下の年齢層(6歳以下を除く)で多く、図1と同様に「16~19歳」が突出しています。

自転車との事故防止のポイント

自転車との事故を防止するためには、「交通の方法に関する教則」に掲げられている次の事項を遵守することが基本となります。

①自転車は車両の一種であり、原則として車道を通行することとされています。自転車は、不安定であり、運転者の身体を防護する機能がないという構造上の特性を持つているので、車道を通行する自転車の安全に十分配慮しましよう。

②追越しなどのため自転車のそばを通るときは、自転車のふらつきなどを予想し、自転車との間に安全な間隔を空けるか、徐行しなければなりません。

③道路に面した場所に出入りするため歩道や路側帯や自転車道を横切る場合には、その直前で一時停止をし、自転車がいないかを確かめるようにしましよう。

④交差点を通行するときは、交差する道路や交差点内を通行する自転車との衝突や、左側を通行している自転車の巻き込みなどに十分注意するとともに、自転車の運転者が自動車の存在を認識しているかどうか確認しながら通行するようにしましよう。

中学校や高等学校周辺の見通しの悪い場所は要注意

令和5年の交通統計では、交通事故に関わる自転車の違反行為で三番目に多いのが「一時不停止」でしたが、年齢層別に見ると、最も多いのが「16~19歳」の510件、次いで「13~15歳」の304件となっています。両者を合わせると814件となりますが、「一時不停止」全体の件数は2,496件ですので、「13~19歳」の占める割合は32.6%、約3分の1を占めています。「13~19歳」の年齢層は、中学生、高校生の年代に重なりますので、自転車通学が認められている中学校や高等学校周辺の見通しの悪い場所を登下校の時間帯に走行するときは十分な注意が必要で、自車側の道路に一時停止の義務がない場合でも一時停止するなどの慎重な運転を心がけましょう。

後方から自転車に接近する時は、自転車は車に気づいていないと考える

高齢者の場合、聴力の低下などにより後方から車の接近に気づかない可能性があります。また、高齢者でなくてもスマートフォンなどを操作している場合やイヤホンを装着している場合には車に気づかない可能性があります。後方からの接近時は速度を落とすとともに自転車の動きに十分注意しましょう。